|

Sutradara: Alfonso Cuaron

Produser: Marc Abraham, Eric Newman, Hilary Shor, Iain Smith, Tony Smith

Penulis Skenario: Alfonso Cuaron, Timothy J. Sexton, David Arata, Mark Fergus, dan Hawk Ostby

Ide Cerita: P. D. James (novel)

Komposer Musik: John Tavener

Sinematografi: Emmanuel Lubezki

Penyunting Film: Alfonso Cuaron, Alex Rodriguez

Studio Produksi: Strike Entertainment, Hit and Run Productions

Distributor: Universal Pictures

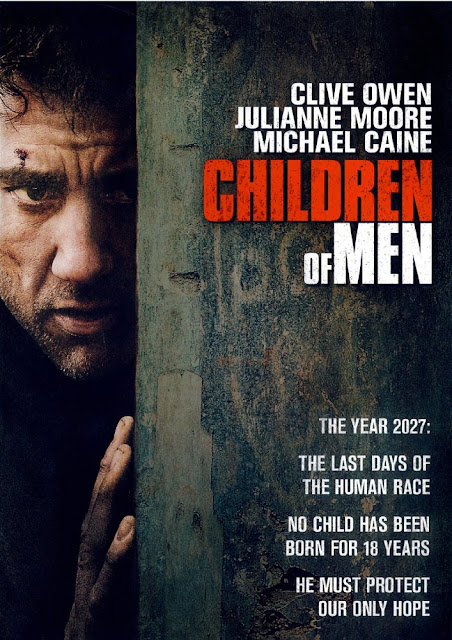

Pemain: Clive Owen, Julianne Moore, Chiwetel Ejiofor, Michael Caine, dkk.

Genre: Fiksi ilmiah, drama, thriller

Durasi: 109 menit

Tanggal Rilis: 25 Desember 2006 (Amerika Serikat)

Apa jadinya ketika semua orang di Bumi tak bisa berketurunan lagi? Apa jadinya jika umat manusia sudah tak bisa lagi memiliki generasi penerus, dan hidup hanya untuk menunggu mati? Hal inilah yang digambarkan sutradara Alfonso Cuaron dalam filmnya, "Children of Men." Jika cerita-cerita distopia pada umumnya menggunakan latar pasca kiamat (post-apocalyptic), dalam "Children of Men" penonton justru disuguhkan detik-detik menjelang kiamat (pre-apocalyptic).

Berlatar tahun 2027, 18 tahun sesudah kemandulan global yang mengakibatkan tidak ada satu pun bayi yang lahir dalam 18 tahun terakhir. Penyebab kemandulan global ini tidak diketahui. Cerita film ini dibuka dengan tewasnya pria termuda di dunia (berusia 18 tahun) dikarenakan amukan massa. Sejak kemandulan global terjadi, depresi jiwa berskala besar melanda dunia. Terjadi kekacauan di mana-mana, kerusuhan, dan pemberontakan. Pemerintahan negara-negara di dunia hancur satu per satu. Satu di antara sedikit negara yang masih berdiri adalah Inggris, yang kini telah menjadi otoriter dan isolatif terhadap imigran.

Tersebutlah Theo Faron (Clive Owen), mantan aktivis yang kini menjadi seorang pegawai negeri biasa. Setelah berbincang santai dengan kawannya, Jasper (Michael Caine), tiba-tiba Theo diculik oleh kelompok pemberontakan yang dipimpin oleh Julian (Julianne Moore). Ternyata kelompok tersebut berhasil menemukan seorang wanita, yang ajaibnya, hamil. Theo pun mendapat tugas untuk mengawal dan mengantarkan wanita tersebut ke Human Project, sebuah organisasi ilmuwan dunia yang berusaha menemukan jawaban untuk mengatasi kemandulan global. Berhasilkah Theo menjalankan misinya menjaga obor terakhir penerus kehidupan umat manusia?

Setiap adegan "Children of Men" sangat kuat. Ia mampu bercerita tanpa harus banyak bicara. Setiap elemen naratif yang dibiarkan samar, seperti kemandulan global yang tidak pernah diketahui secara pasti apa sebabnya, adalah satu hal yang memancing penonton untuk berpikir dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sang sutradara Alfonso Cuaron--yang juga pernah mengerjakan versi film dari novel "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban"--merancangnya sedemikian rupa agar 'film tidak menjadi korban dari naratif.'

Akting prima dari para pemain juga memperkuat isi film ini. Clive Owen sebagai Theo, orang biasa yang tiba-tiba mendapat tugas besar. Julianne Moore sebagai Julian, seorang pemimpin kelompok pemberontakan yang sangat tegas. Aktor senior Michael Caine sebagai Jasper yang berwatak santai dan berkehidupan bebas. Tokoh-tokoh pendukung lainnya juga memiliki pemain yang tak jelek.

Saya melihat "Children of Men" sebagai proyeksi dan refleksi kemungkinan negatif yang dapat saja terjadi pada masyarakat pos-modern yang mementingkan kebebasan individu di atas segalanya (yang tercermin dalam kampanye LGBT, keluarga yang tidak ingin memiliki anak, menurunnya angka natalitas di negara-negara maju, dll.). Dalam dunia distopis "Children of Men", konsep-konsep seperti keadilan, kesetaraan gender, beserta isu-isu dan hal-hal yang 'diperjuangkan' banyak golongan di era informasi dan kebebasan bersuara masa kini, sudah tidak berarti lagi. Masyarakat yang tidak memiliki generasi penerus tidak akan punya masa depan.

Kehadiran tokoh Kee, sang wanita hamil, seolah menyiratkan harapan terhadap umat manusia yang nyaris punah. Sekaligus menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam situasi paling buruk sekalipun, harapan akan tetap ada.

Skor: 8,7/10